突然の訃報に接し、深い悲しみとともに、どのように弔意を伝えればよいか戸惑うことがあります。

特に、お悔やみの言葉を文字にする場面では、どの漢字を選べば良いのか、マナー違反にならないかと不安に感じる方も少なくないでしょう。

お悔やみの漢字の正しい知識は、故人を敬い、ご遺族の心に寄り添う気持ちを伝えるために不可欠です。

香典の表書きや手紙、あるいは最近増えているメールでのご連絡など、さまざまな場面で適切な言葉を選ぶことが求められます。

例えば、香典袋に書く文字を薄墨にする理由や、宗教・宗派によって使うべき言葉が異なること、そして何よりも避けるべき忌み言葉の存在など、知っておくべき作法は多岐にわたります。

四十九日を境に表書きの言葉が変わることも、重要なポイントの一つです。

この記事では、お悔やみの漢字に関するあらゆる疑問を解消し、誰でも自信を持って弔意を示せるように、基本的なマナーから具体的な文例まで、網羅的に解説していきます。

いざという時に慌てないためにも、正しい知識を身につけ、心からの追悼の意を適切に表現しましょう。

◆胡蝶蘭については、【関連記事】「胡蝶蘭は冠婚葬祭すべてで贈っていい?シーン別のマナーと注意点を解説」と「胡蝶蘭の花言葉とスピリチュアル・風水的な意味|色と置き場所で運気UP」も併せてお読みください。

- お悔やみの際に避けるべき忌み言葉の具体的な漢字

- 香典袋に薄墨の漢字を使う文化的な背景と理由

- 仏教やキリスト教など宗教ごとに異なる漢字の選び方

- 宗派による表書きの漢字の細かな使い分け

- 「御霊前」と「御仏前」を使い分けるタイミング

- 手紙やメールなど場面に応じたお悔やみ漢字の文例

- 故人への敬意とご遺族への配慮を示すための正しい知識

Contents

- 1 🎁 胡蝶蘭を贈るなら通販が便利&安心です!

- 2 お悔やみの漢字で知っておきたい基本マナー

- 3 🛒 花言葉や運気を意識した胡蝶蘭ギフトを選ぶには?

- 4 場面別で見るお悔やみの漢字の正しい使い方

- 5 胡蝶蘭専門店おすすめランキング

- 6 【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)】

- 7 【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】

- 8 【胡蝶蘭専門店オーキッドファン】

🎁 胡蝶蘭を贈るなら通販が便利&安心です!

実は、胡蝶蘭は通販でも高品質なものが手軽に購入できるって知ってました?

贈答用ラッピングや立て札などあなたのご希望に沿った要望にもオプションで対応してくれるショップが多数あります。

※当サイトでおススメの胡蝶蘭専門店をご紹介します!

✅ 【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園】

- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います

- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり

- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮

- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度

- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う

【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店『ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)』 ![]()

✅ 【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】

- 産地直送で鮮度抜群:契約農園から直接仕入れることで、新鮮な胡蝶蘭を最高の状態でお届け

- 多彩な品揃えと特許技術:定番から「青い胡蝶蘭」「化粧蘭」「金箔蘭」など特許取得商品まで幅広く展開

- 農林水産省金賞・天皇杯受賞の信頼:金賞やブルーリボン賞、天皇杯受賞農園から仕入れており、高品質が保証

- 即日/翌日発送&送料無料:即日発送に対応し、全国ほぼ送料無料(沖縄・北海道は追加送料)

- 会員特典&法人向け請求書払い対応:購入額の2%ポイント付与、法人向けに請求書・領収書発行や支払い方法の柔軟性

【公式サイトはこちら】⇒全国の有名胡蝶蘭が全てある 胡蝶蘭専門店ギフトフラワー ![]()

お悔やみの漢字で知っておきたい基本マナー

- 使ってはいけない忌み言葉の漢字一覧

- 香典で薄墨の漢字が使われる理由

- 宗教によって変わる漢字の選び方

- 宗派で異なる漢字の使い分け

- 「御霊前」はいつまで使える漢字?

使ってはいけない忌み言葉の漢字一覧

お悔やみの言葉を伝える際には、ご遺族の心を傷つけないよう、細心の注意を払う必要があります。

特に、不幸が続くことや死を直接的に連想させる「忌み言葉」の使用は、厳に慎むべきとされています。

これらの言葉は、知らず知らずのうちに使ってしまう可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

私の経験上、丁寧な言葉遣いを心がけていても、日常的に使っている表現が忌み言葉に該当することもあり得ます。

ここでは、具体的にどのような漢字や言葉が忌み言葉にあたるのかを、カテゴリーに分けて詳しく解説します。

不幸が重なることを連想させる言葉

まず、不幸が重なる、繰り返すといった意味合いを持つ言葉は避けなければなりません。

これらは「重ね言葉」と呼ばれ、ご遺族に「不幸が続いてしまうのではないか」という不安を与えかねないためです。

具体的には、以下のような言葉が該当します。

- 重ね重ね(かさねがさね)

- 度々(たびたび)

- またまた

- くれぐれも

- 再三(さいさん)

- 追って(おって)

- 続く(つづく)

これらの言葉を使いたい場面では、別の表現に言い換える工夫が求められます。

たとえば、「重ね重ね御礼申し上げます」と言いたい場合は、「深く感謝申し上げます」や「厚く御礼申し上げます」といった表現に変えると良いでしょう。

また、「くれぐれもご自愛ください」は、「どうぞご自愛ください」や「くれぐれもお体を大切になさってください」にすると丁寧な印象になります。

直接的な表現や不吉な言葉

次に、生死に関する直接的な表現も避けるべきです。

故人が亡くなった事実をストレートに表現する言葉は、ご遺族の悲しみを増幅させてしまう恐れがあります。

お悔やみの場では、直接的な言葉を避け、より柔らかく丁寧な表現を選ぶのがマナーです。

以下のような言葉は、別の表現に置き換えるように心がけましょう。

「死亡」や「死ぬ」という言葉は、「ご逝去(せいきょ)」や「永眠(えいみん)」、「他界(たかい)」といった言葉を使います。

「生きていた頃」や「存命中」は、「お元気でいらした頃」や「ご生前」という表現が適切です。

さらに、数字の「四」や「九」も「死」や「苦」を連想させるため、避けた方が無難とされています。

香典の金額などで気を付けるとよいでしょう。

宗教・宗派によっては不適切とされる言葉

仏教では、故人が亡くなってから成仏するまでの間を「中陰(ちゅういん)」と呼び、故人の魂は行き先を探してさまようと考えられています。

そのため、「浮かばれない」「迷う」といった言葉は、故人が成仏できないことを示唆するため、使用を避けるべきです。

代わりに、「安らかなお眠りをお祈りいたします」などの表現を用います。

また、仏教徒以外の方に対して「冥福」「供養」「成仏」といった仏教用語を使うのはマナー違反です。

特にキリスト教や神道の場合、死に対する考え方が仏教と異なるため、これらの言葉は使用しません。

キリスト教の場合は「安らかな眠り」、神道の場合は「御霊(みたま)の安らかならんことを」といった表現が使われます。

このように、相手の宗教・宗派を尊重し、適切な言葉を選ぶことが極めて重要になります。

香典で薄墨の漢字が使われる理由

香典袋の表書きや中袋に薄墨の筆ペンや毛筆が使われるのには、古くからの習わしに基づいた深い理由が存在します。

この習慣は、単なる形式ではなく、故人を悼み、ご遺族に寄り添う気持ちを表現するための大切なマナーの一つです。

なぜ薄墨が使われるのか、その由来と意味を理解することで、より一層心を込めて香典を用意することができるでしょう。

主に二つの説が伝えられており、どちらも深い悲しみを表しています。

悲しみの涙で墨が薄まったという説

一つ目の説は、「悲しみの涙で硯(すずり)に涙が落ち、墨が薄まってしまった」というものです。

故人を失った深い悲しみのあまり、流れる涙が墨を準備する際に混ざってしまい、色が薄くなったという情景を表現しています。

これは、書き手の抑えきれない悲痛な心情を、文字の色を通じてご遺族に伝えようとする、非常に情緒的な意味合いを持つものです。

実際に涙で薄めるわけではありませんが、薄墨を使うことで「あなたの悲しみに寄り添っています」という無言のメッセージを送ることができます。

急いで駆けつけたため、墨をする時間がなかったという説

もう一つの説は、「突然の訃報に驚き、急いで駆けつけたため、丁寧に墨をする時間がなかった」というものです。

昔は現代のように筆ペンやインクはなく、文字を書くためには固形の墨を硯で水とともにすりおろす必要がありました。

濃く、美しい黒色の墨を作るには、ある程度の時間と手間がかかります。

薄墨は、その時間をかけることさえもどかしく、取るものもとりあえず駆けつけた、という慌ただしい様子と弔意の深さを表しているのです。

こちらもまた、故人への深い思いやりと、突然の別れを惜しむ気持ちの表れと言えるでしょう。

薄墨を使う期間はいつまでか

薄墨を使うのは、一般的に仏式の通夜や告別式で渡す香典においてです。

この習慣が「悲しみ」を表すものであるため、悲しみが癒えるとされる四十九日の法要までが薄墨を使う期間とされています。

四十九日を過ぎると、故人の魂は仏様のもとへ旅立ち、遺族の悲しみも少しずつ落ち着いてくると考えられています。

そのため、四十九日以降の法要(一周忌、三回忌など)では、通常の濃い墨を用いるのがマナーです。

濃い墨を使うことで、「悲しみは癒え、今は故人をしっかりと供養する気持ちです」という意を示すことができます。

ただし、地域や家の慣習によって考え方が異なる場合もあるため、不安な場合は年長者や詳しい方に確認するとより安心です。

市販の香典袋には、あらかじめ薄墨で印刷された短冊が付属していることも多いので、そういったものを活用するのも良い方法です。

宗教によって変わる漢字の選び方

お悔やみの気持ちを表す不祝儀袋の表書きは、相手の宗教に合わせて適切な言葉を選ぶことが非常に重要です。

宗教によって死生観が大きく異なるため、それに伴い使用する漢字や言葉も変わってきます。

もし相手の宗教に合わない言葉を選んでしまうと、知らなかったとはいえ、失礼にあたる可能性があります。

ここでは、代表的な宗教である仏教、神道、キリスト教について、それぞれどのような表書きが適切なのかを詳しく解説します。

仏教の場合

仏教では、亡くなった人は、四十九日間の旅を経て極楽浄土へ行くと考えられています。

四十九日までの間は、故人の魂はまだこの世とあの世の間をさまよっている「霊」の状態であるとされます。

そのため、通夜や葬儀・告別式では「御霊前」という表書きが最も一般的に使われます。

「故人の霊の前に供える」という意味合いです。

しかし、四十九日を過ぎると、故人の霊は「仏」になると考えられています。

したがって、四十九日法要以降は「御仏前(御佛前)」という表書きを使います。

これは「仏様になられた故人の前にお供えします」という意味です。

ただし、浄土真宗では「往生即成仏」という教えがあり、亡くなるとすぐに仏様になると考えられているため、通夜や葬儀の時点から「御仏前」を使用します。

もし相手の宗派がわからない場合は、どの宗派でも使える「御香料」や「御香典」が無難です。

神道の場合

神道では、亡くなった人はその家の守護神になると考えられています。

仏教のような「成仏」という概念はありません。

神式の葬儀(神葬祭)では、仏教でいう香の代わりに、玉串(たまぐし)を神前に捧げます。

そのため、不祝儀袋の表書きは「御玉串料」が最も一般的です。

その他にも、「御榊料(おさかきりょう)」や「御神饌料(ごしんせんりょう)」も使われます。

神道の場合、「御霊前」も使用可能ですが、「御仏前」や「香典」といった仏教用語は絶対に使いません。

また、蓮の花がデザインされた不祝儀袋は仏教用なので、神式では白無地の袋を選ぶのがマナーです。

キリスト教の場合

キリスト教では、死は神のもとに召されることであり、悲しいことではあるものの、永遠の命の始まりと捉えられています。

仏教のようにお香を焚く習慣はなく、代わりに白い花を故人に捧げます。

そのため、表書きは「御花料(おはなりょう)」が最も一般的で、カトリックとプロテスタントのどちらの宗派でも使用できます。

プロテスタントの場合は「献花料(けんかりょう)」、カトリックの場合は「御ミサ料」も使われますが、「御花料」であれば間違いありません。

キリスト教では、死後すぐに神のもとへ行くという考え方なので、「霊」という概念がありません。

したがって、「御霊前」は使わないのが一般的です。

不祝儀袋は、白無地か、十字架や百合の花が描かれたキリスト教用のものを選びましょう。

もし相手の宗教が全くわからない場合は、どの宗教にも対応できる「御霊前」を使うのが一つの方法ですが、前述の通り浄土真宗やキリスト教では使わないため、最も無難なのは「御花料」や「御香料」など、その宗教でのお供え物に由来する表書きを知っておくことかもしれません。

しかし、事前に確認するのが最も確実で丁寧な対応と言えるでしょう。

宗派で異なる漢字の使い分け

仏教と一口に言っても、その中にはさまざまな宗派が存在し、それぞれに教義や死生観が異なります。

この違いは、お悔やみの場で使用する漢字、特に香典の表書きに影響を与えます。

最も代表的な違いは「御霊前」と「御仏前」の使い分けですが、これは故人がいつ「仏」になるかという考え方の差に基づいています。

相手の宗派が分かっている場合は、その宗派に合わせた表書きを選ぶことで、より深い弔意を示すことができます。

浄土真宗の場合:「御仏前」を使う

仏教の宗派の中でも、特に注意が必要なのが「浄土真宗」です。

浄土真宗には、「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」という独自の教えがあります。

これは、阿弥陀仏を信じる者は、亡くなると同時に迷いや苦しみのない極楽浄土に往生し、すぐに仏になるという考え方です。

他の多くの仏教宗派のように、死後に霊としてこの世をさまよう期間(中陰)がないとされています。

そのため、浄土真宗では、通夜や葬儀の時から故人はすでに「仏」になっていると考え、表書きには「御霊前」ではなく「御仏前(御佛前)」を使用します。

もし浄土真宗の方に対して「御霊前」と書いた香典を渡してしまうと、教義に反することになり、意図せず失礼にあたる可能性があります。

これは非常に重要なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。

浄土真宗以外の仏教宗派の場合

浄土真宗以外の多くの仏教宗派(例えば、天台宗、真言宗、浄土宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗など)では、亡くなった後、故人の魂は四十九日間、霊としてこの世とあの世の間を旅すると考えられています。

そして、四十九日目の忌明けの法要をもって、晴れて「仏」になるとされています。

この考え方に基づき、通夜、葬儀・告別式、そして四十九日よりも前の法要では、「霊」である故人に対して「御霊前」という表書きを用います。

そして、忌明けとなる四十九日法要以降(一周忌、三回忌など)は、「仏」となられた故人に対して「御仏前」を使用するのが一般的です。

このように、四十九日を境目として言葉を使い分けるのが基本となります。

宗派が不明な場合の対処法

実際には、お相手の宗派まで詳しく把握していないケースがほとんどでしょう。

そのような状況で無理に宗派を特定しようとする必要はありません。

もし宗派がわからない場合は、どの仏教宗派に対しても失礼にあたらない、共通で使える表書きを選ぶのが最も賢明な方法です。

具体的には、「御香典(ごこうでん)」や「御香料(ごこうりょう)」がこれにあたります。

これらは、お香をお供えするという意味合いであり、特定の宗派の教義に深く関わる言葉ではないため、安心して使用できます。

葬儀会場の案内などで宗派が確認できる場合はそれに従い、不明な場合は「御香典」と書く、と覚えておくと良いでしょう。

「御霊前」はいつまで使える漢字?

香典の表書きで最もよく目にする「御霊前」という言葉ですが、この漢字がいつまで使えるのかについては、正確に理解しておく必要があります。

この期間は、故人がどのような状態でいるかという、宗教的な死生観と深く結びついています。

誤ったタイミングで使ってしまうとマナー違反になる可能性もあるため、しっかりと基本を押さえておきましょう。

四十九日(忌明け)までが一般的

多くの仏教宗派において、「御霊前」が使えるのは、故人が亡くなられてから四十九日間の「中陰(ちゅういん)」または「忌中(きちゅう)」と呼ばれる期間です。

仏教では、この四十九日間、故人の魂はまだ成仏しておらず、「霊」としてこの世とあの世の間を旅していると考えられています。

そして、7日ごとに審判を受け、四十九日目に最終的にどこへ行くかが決まるとされています。

つまり、「御霊前」とは、まだ「霊」の状態である故人にお供えするという意味の言葉なのです。

したがって、通夜、葬儀・告別式、そして初七日などの忌中の法要では、「御霊前」を使うのが適切です。

そして、四十九日の法要(忌明け法要)をもって、故人の霊は無事に仏様になると考えられているため、この日を境に「御霊前」は使わなくなります。

四十九日を過ぎたら「御仏前」に

四十九日が過ぎ、故人が「仏」になられた後は、表書きを「御仏前(御佛前)」に切り替えます。

これは、「仏様になられた故人の前にお供えします」という意味に変わるためです。

具体的には、四十九日法要、一周忌、三回忌といった年忌法要では、すべて「御仏前」と書くのがマナーとなります。

時系列でまとめると以下のようになります。

- 通夜・葬儀~四十九日前まで:御霊前

- 四十九日法要以降:御仏前

この「四十九日」という節目を意識することが、正しい漢字を選ぶ上での重要な鍵となります。

宗教・宗派による例外

前述の通り、このルールには重要な例外があります。

一つは、浄土真宗の場合です。

浄土真宗では「往生即成仏」の教えから、亡くなるとすぐに仏様になると考えるため、通夜の時点から「御霊前」は使わず、「御仏前」を使用します。

もう一つの例外は、神道やキリスト教の場合です。

神道では故人はその家の守護神に、キリスト教では神のもとに召されると考えられており、そもそも「仏」になるという概念がありません。

神道では「御玉串料」、キリスト教では「御花料」が一般的ですが、仏教用語でない「御霊前」は、神式の通夜や葬儀でも使うことができるとされています。

しかし、キリスト教、特にプロテスタントでは「霊」の存在を認めない考え方もあるため、「御霊前」は避けた方が無難です。

このように、「御霊前」が使える期間は、基本的には仏式の四十九日までと覚えておき、浄土真宗や他の宗教では異なる場合があると理解しておくことが大切です。

🛒 花言葉や運気を意識した胡蝶蘭ギフトを選ぶには?

通販で胡蝶蘭を選ぶときも、色や用途に応じた花言葉を意識して選ぶと◎です!

🎁 ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)

- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います

- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり

- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮

- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度

- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う

【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店『ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)』 ![]()

🎁 胡蝶蘭専門店オーキッドファン

- 生産者直送・高品質:埼玉などの世界洋蘭展・ブルーリボン賞受賞農園と直取引し、受賞歴ある生産者が育てた胡蝶蘭を提供

- 即日?翌日全国配送対応:平日13時までの注文で、本州・四国なら翌日のお届けに対応。一部商品は当日配送も可能

- ラッピング&写真送信サービス:ラッピング無料。さらに有料オプションで、実際に発送した胡蝶蘭の画像を注文者にメールで送ってもらえる

- 支払い方法が豊富で法人対応もOK:クレジット・銀行振込・楽天ペイ・ビットコイン支払いに加え、法人向けに後払い(請求書払い)にも対応(審査あり)

- 送料無料・送料明快+JCB商品券プレゼント:本州・四国は送料無料、北海道・九州は1,080~3,240円、沖縄は3,240~4,320円。さらに大輪胡蝶蘭注文で1,000円分のJCB商品券プレゼントあり

【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店オーキッドファン ![]()

場面別で見るお悔やみの漢字の正しい使い方

- 四十九日を過ぎた後の表書きの漢字

- 香典袋の名前を書く際の漢字

- お悔やみの手紙で使える漢字の文例

- メールで伝えるお悔やみと漢字

- 故人を偲ぶお悔やみの漢字の正しい知識

四十九日を過ぎた後の表書きの漢字

故人が亡くなられてから四十九日が過ぎると、お悔やみの場面で使う漢字や言葉にも変化が生じます。

これは、仏教における死生観の変化に基づいたもので、故人の魂の状態が変わったことを反映しています。

この節目を「忌明け(きあけ・いみあけ)」と呼び、遺族が日常生活に戻る時期でもあります。

四十九日後の法要などに参列する際には、この変化を理解し、適切な表書きを選ぶことが大切です。

なぜ「御仏前」に変わるのか

前述の通り、多くの仏教宗派では、四十九日をもって故人の霊は旅を終え、無事に「仏」様になると考えられています。

それまでは「霊」として扱われていたため、表書きには「御霊前」を用いてきました。

しかし、忌明けを迎え、故人が成仏された後は、その立場も「霊」から「仏」へと変わります。

そのため、お供えする側の言葉も「仏様の前にお供えします」という意味を持つ「御仏前(ごぶつぜん)」または旧字体の「御佛前」に切り替えるのが正しいマナーです。

この切り替えは、故人が新たなステージへ進まれたことへの敬意を示す行為でもあります。

一周忌や三回忌などの年忌法要での表書き

四十九日法要以降に行われるすべての年忌法要では、「御仏前」を使用します。

具体的には、以下のような法要が該当します。

- 四十九日法要

- 一周忌(満1年)

- 三回忌(満2年)

- 七回忌(満6年)

- 十三回忌(満12年)

- 以降の年忌法要すべて

これらの法要に持参する不祝儀袋には、「御仏前」と書くのが最も一般的で丁寧な形です。

もし「御仏前」以外の表書きを使いたい場合は、「御供物料(おくもつりょう)」も使用できます。

これは「お供え物の代わりとして」という意味合いで、宗派を問わず使える便利な言葉です。

墨の色は「濃墨」に

表書きの言葉とともに、墨の色も変わることを忘れてはいけません。

通夜や葬儀で使われていた薄墨は、「悲しみの涙で墨が薄まった」「急いで駆けつけたため墨をする時間がなかった」という深い悲しみを表すものでした。

しかし、四十九日を過ぎ、遺族の悲しみも少しずつ癒えてくる時期です。

そのため、忌明け以降の法要では、通常の「濃墨」を用いるのがマナーとされています。

濃い墨でしっかりと名前や表書きを書くことで、「悲しみは乗り越え、今は故人を敬い、心を込めてご供養いたします」という気持ちを表すことができます。

市販の筆ペンなどを使う場合も、薄墨用ではなく、通常の黒い筆ペンを選びましょう。

このように、四十九日という節目は、表書きの漢字だけでなく、使う墨の色においても重要な転換点となるのです。

香典袋の名前を書く際の漢字

香典袋には、表書きだけでなく、自分の名前を正しく、そして丁寧に書くことも非常に重要です。

名前は、誰からの弔意なのかをご遺族に伝えるための大切な情報源です。

特に、葬儀の場では多くの香典が集まるため、ご遺族が後で整理する際に困らないよう、分かりやすく明確に記す配慮が求められます。

ここでは、個人で出す場合、夫婦や会社関係で出す場合など、さまざまなケースにおける名前の書き方を解説します。

個人の場合

個人で香典を出す場合は、水引の下段中央に、フルネームで名前を書きます。

表書きの「御霊前」や「御香典」といった文字よりも、少し小さめに書くと全体のバランスが良くなります。

会社名や役職を書き添える場合は、名前の右肩に少し小さめの文字で記入します。

文字は楷書で、一字一字丁寧に書くことを心がけましょう。

前述の通り、四十九日までは薄墨を、それ以降は濃墨を使用するのがマナーです。

夫婦連名の場合

夫婦で香典を出す場合は、中央に夫の名前をフルネームで書きます。

そして、その左側に、夫の姓は書かずに名前だけを記します。

例えば、「山田 太郎」とその左に「花子」と書きます。

これが最も一般的な書き方です。

もし、妻が代表で葬儀に参列し、妻側の関係者である場合は、妻の名前を中央にフルネームで書き、その左側に夫の名前のみを記すこともあります。

3名までの連名の場合

友人同士や職場の同僚など、2~3名で連名にする場合は、全員のフルネームを書きます。

最も目上の方(年齢や役職が上の方)の名前を中央に書き、その左側に順に他の人の名前を並べていきます。

特に順位がない関係性(友人など)の場合は、五十音順で書くと良いでしょう。

全員の名前が中央にバランス良く収まるように、文字の大きさを調整することが大切です。

4名以上の場合

4名以上で香典を出す場合は、全員の名前を香典袋に書くと、非常に見づらくなってしまいます。

この場合は、代表者の名前を中央にフルネームで書き、その左下に「外一同(他一同)」と少し小さめに書き添えます。

そして、全員の氏名、住所、包んだ金額を記した別紙(奉書紙や白い便箋など)を用意し、香典袋の中に同封します。

職場の部署などで出す場合は、「〇〇株式会社 〇〇部一同」のように団体名を記すのが一般的です。

この場合も、中に誰がいくら包んだのかを明記した紙を入れておくと、ご遺族が香典返しなどを用意する際に非常に親切です。

中袋の書き方

香典袋に中袋(中包み)がある場合は、そちらにも住所、氏名、金額を忘れずに記入します。

中袋の表面中央には、包んだ金額を「金〇萬圓」というように、大字(だいじ)と呼ばれる旧字体の漢数字で書くのが最も丁寧な書き方です。

裏面の左下には、郵便番号、住所、氏名を記入します。

ご遺族が整理する際に、誰からいくらいただいたのかを正確に把握するための重要な情報ですので、必ず正確に、読みやすい字で書きましょう。

お悔やみの手紙で使える漢字の文例

葬儀に参列できない場合や、後から訃報を知った場合など、お悔やみの手紙を送ることで弔意を伝えることがあります。

手紙は、言葉を選び、心を込めて書くことで、ご遺族の心に深く寄り添うことができます。

ここでは、お悔やみの手紙で使うことができる、丁寧で心遣いの感じられる漢字やフレーズの文例を、手紙の構成に沿ってご紹介します。

書き出しの言葉

手紙の冒頭では、まず故人のご逝去に対するお悔やみの言葉を述べます。

時候の挨拶(「拝啓」などの頭語や季節の挨拶)は一切不要で、すぐに本題から書き始めるのがマナーです。

突然の悲しい知らせに驚き、悲しんでいる気持ちを率直に伝えます。

- 「〇〇様(故人名)の突然のご逝去の報に接し、ただただ驚いております。」

- 「〇〇様の訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。」

- 「ご生前の面影を偲び、悲しみに堪えません。」

「逝去(せいきょ)」は尊敬語ですので、身内以外の方に対して使います。

「訃報(ふほう)」は、亡くなったという知らせそのものを指す言葉です。

故人を偲ぶ言葉

次に、故人との思い出や人柄に触れ、故人を偲ぶ気持ちを表します。

具体的なエピソードを交えると、より一層気持ちが伝わりやすくなりますが、長々と書くのは避け、簡潔にまとめるのが良いでしょう。

ご遺族が読んで、故人の温かい人柄を思い出し、少しでも心が和むような内容を心がけます。

- 「ご生前には公私にわたり大変お世話になりました。」

- 「いつも笑顔で接してくださったお姿が目に浮かびます。」

- 「〇〇様からいただいた温かいお言葉は、今も私の心の支えでございます。」

「ご生前(ごせいぜん)」や「お元気でいらした頃」といった言葉を使い、直接的な表現を避けるのがポイントです。

ご遺族を気遣う言葉

手紙の後半では、深い悲しみの中にいるご遺族の心と体を気遣う言葉を添えます。

ご遺族の心労を思いやり、慰めの言葉をかけますが、安易な励ましはかえって負担になることもあるため、「頑張ってください」といった言葉は避けるのが賢明です。

- 「ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかとお察し申し上げます。」

- 「さぞご心労のことと存じますが、どうぞご無理なさらないでください。」

- 「心ばかりのものを同封いたしましたので、御霊前にお供えいただければと存じます。」

「ご心痛(ごしんつう)」や「お察し申し上げます」といった言葉は、相手の悲しみに寄り添う気持ちを表すのに適しています。

結びの言葉

最後に、改めてお悔やみの言葉を述べ、手紙を締めくくります。

返信は不要である旨を伝える一文を添えると、ご遺族の負担を軽減する心遣いになります。

結語(「敬具」など)は不要です。

- 「書中をもちまして、謹んでお悔やみ申し上げます。」

- 「〇〇様の安らかなお眠りを心よりお祈り申し上げます。」

- 「なお、ご返信のお気遣いはご不要でございます。」

手紙は、白い無地の便箋に、薄墨の筆記具で書くのが最も丁寧な形です。

封筒も白無地のものを選び、二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるため避けるのがマナーとされています。

メールで伝えるお悔やみと漢字

近年、訃報の連絡がメールで届くケースや、仕事関係者などへ取り急ぎお悔やみを伝えたい場合に、メールが使用されることが増えてきました。

メールは迅速に気持ちを伝えられる利点がありますが、手紙や対面に比べて略式であるため、より一層の配慮とマナーが求められます。

ここでは、メールでお悔やみを伝える際の注意点と、使用する漢字や文例について解説します。

メールでお悔やみを送る際の基本姿勢

まず大前提として、メールでお悔やみを伝えるのは、あくまで略式の方法であると認識しておく必要があります。

親しい友人や、仕事上で普段からメールでやり取りしている相手など、関係性が近い場合に限られると考えた方が良いでしょう。

ご高齢の方や、マナーを重んじる相手には、メールではなく電話や手紙、あるいは弔電といった正式な方法を選ぶべきです。

メールを送る際は、以下の点に注意しましょう。

- 件名だけで内容が分かるようにする:「お悔やみ申し上げます(自分の氏名)」のように、件名を見ただけで誰からのお悔やみメールか分かるようにします。

- 本文は簡潔に:ご遺族は多忙を極めているため、長文は避けて簡潔にまとめます。

- 忌み言葉を避ける:手紙と同様に、重ね言葉や直接的な表現は使いません。

- 返信不要の旨を伝える:相手の負担を考え、「返信は不要です」の一文を必ず添えます。

メールでのお悔やみの文例

件名:お悔やみ申し上げます(〇〇株式会社 〇〇太郎)

本文:

株式会社〇〇

〇〇様

この度は、〇〇様(故人名)のご逝去の報に接し、大変驚いております。

謹んでお悔やみ申し上げます。

ご生前には大変お世話になり、心より感謝しております。

ご遺族の皆様のご心痛を思いますと、言葉もございません。

さぞお力落としのことと存じますが、どうぞご無理をなさらないでください。

本来であれば直接お伺いすべきところ、メールでのご連絡となり大変失礼いたします。

〇〇様の安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。

なお、ご多忙と存じますので、ご返信には及びません。

----------------------------------

署名

----------------------------------

使用する漢字についての注意点

メールの文章は、手紙ほど厳格な形式はありませんが、使用する漢字の選び方は同じです。

「逝去」「ご生前」「ご心痛」といった丁寧な言葉を選び、故人やご遺族への敬意を示します。

機種依存文字や絵文字、過度な装飾記号(!や?など)の使用は、お悔やみの場にふさわしくないため、絶対に避けるべきです。

あくまで、心を込めて、誠意が伝わるような簡潔で丁寧な文章を心がけることが最も重要です。

メールはあくまで緊急の連絡手段と捉え、後日改めて弔問に伺うか、香典やお供え物をお送りするなど、別の形で弔意を示すのがより丁寧な対応と言えるでしょう。

故人を偲ぶお悔やみの漢字の正しい知識

これまで見てきたように、お悔やみの場面で使われる漢字には、一つひとつに深い意味が込められています。

これらの知識を正しく身につけることは、単にマナーを守るということ以上に、故人への敬意とご遺族への温かい配慮を示す上で非常に大切です。

最後に、この記事の要点を振り返りながら、お悔やみの漢字に込められた心を再確認し、今後のために知識を整理しておきましょう。

知識は思いやりを形にするためのもの

お悔やみの漢字のマナーは、一見すると複雑で難しいと感じるかもしれません。

忌み言葉、薄墨、宗教・宗派による違いなど、覚えるべきことはたくさんあります。

しかし、これらのルールはすべて、「相手を不快にさせない」「悲しみに寄り添う」という、シンプルな思いやりの心から生まれています。

なぜ薄墨を使うのか、なぜ「御霊前」と「御仏前」を使い分けるのか。

その背景にある物語や死生観を理解することで、単なる形式的な作法ではなく、心のこもったコミュニケーションの手段として、これらの漢字を使いこなせるようになるはずです。

大切なのは、ルールを完璧に覚えることよりも、故人を偲び、ご遺族を気遣う気持ちです。

その気持ちがあれば、自然と適切な言葉や振る舞いができるようになるでしょう。

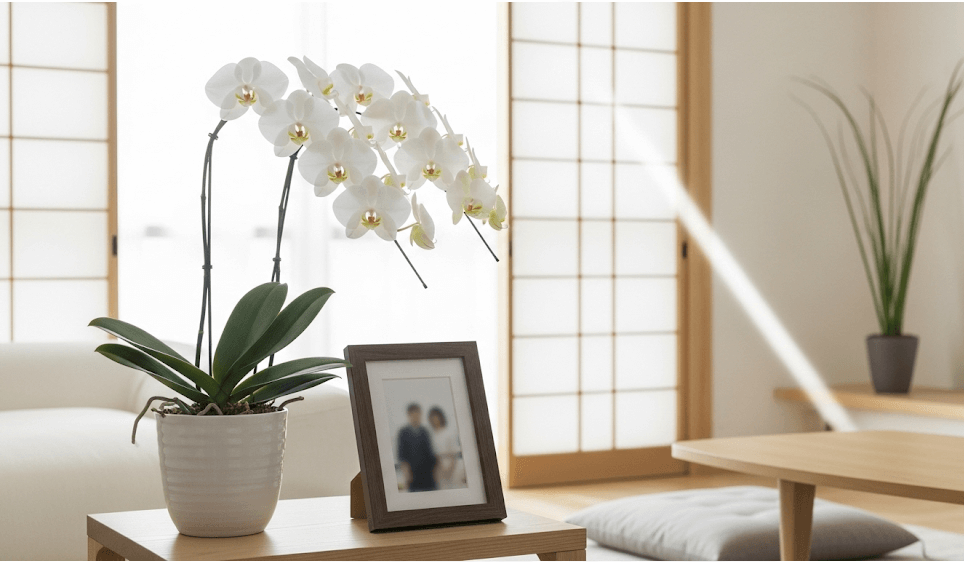

言葉と共に気持ちを伝える贈り物

お悔やみの気持ちは、言葉や文字だけで伝えるものとは限りません。

香典やお供え物もまた、弔意を示す大切な手段です。

特に、お悔やみの花は、その場の雰囲気を和らげ、ご遺族の心を慰める力を持っています。

中でも、胡蝶蘭は、その上品で清らかな花姿から、お悔やみの贈り物として選ばれることの多い花です。

胡蝶蘭の花言葉には「幸福が飛んでくる」というものがありますが、お悔やみの際には「故人の冥福を祈り、清らかな世界へ旅立たれることを願う」という意味合いで贈られます。

白い胡蝶蘭は、その凛とした佇まいが厳かな場にふさわしく、また、花粉や香りが少ないため、ご自宅や斎場に飾りやすいという利点もあります。

水やりの手間が少なく、長く美しい状態を保てることも、忙しいご遺族への負担を減らす心遣いにつながります。

迷ったときは確認を

どんなに知識を身につけても、実際にその場面に直面すると、どうすれば良いか迷ってしまうことがあるかもしれません。

特に、地域独自の慣習や、ご家庭ごとの特別な事情がある場合も考えられます。

もし迷ったり、不安に感じたりしたときは、一人で判断せず、身近な年長者や、葬儀社のスタッフなど、詳しい方に遠慮なく尋ねることが大切です。

「失礼があってはいけないので」と一言添えて質問すれば、相手も快く教えてくれるはずです。

正しい知識と相手を思う気持ち、そして時には素直に尋ねる姿勢が、心からの弔意を伝える上で最も重要なことなのです。

- お悔やみの漢字は故人への敬意と遺族への配慮を示す

- 不幸が重なることを連想させる重ね言葉は忌み言葉として避ける

- 「死」や「生存」など直接的な表現は使わず婉曲的な言葉を選ぶ

- 薄墨は「涙で墨が薄まった」という悲しみを表現するために使う

- 薄墨の使用は一般的に四十九日までが目安とされる

- 仏式では四十九日までは「御霊前」四十九日以降は「御仏前」を使う

- 浄土真宗では亡くなるとすぐに成仏すると考え通夜から「御仏前」を使用する

- 神式では「御玉串料」キリスト教では「御花料」が一般的な表書き

- 宗教が不明な場合はどの仏教宗派でも使える「御香典」が無難

- 香典袋の名前はフルネームで分かりやすく丁寧に書く

- 4名以上の連名は「〇〇一同」とし別紙に全員の氏名を記す

- お悔やみの手紙では時候の挨拶を省略し本題から書き始める

- メールでのお悔やみは略式のため関係性の近い相手に限定する

- 言葉と共に気持ちを伝える贈り物として清らかな胡蝶蘭も選択肢になる

- 迷った際には年長者や専門家に確認することが最善の策である

胡蝶蘭専門店おすすめランキング

【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)】

- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います

- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり

- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮

- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度

- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う

【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】

- 産地直送で鮮度抜群:契約農園から直接仕入れることで、新鮮な胡蝶蘭を最高の状態でお届け

- 多彩な品揃えと特許技術:定番から「青い胡蝶蘭」「化粧蘭」「金箔蘭」など特許取得商品まで幅広く展開

- 農林水産省金賞・天皇杯受賞の信頼:金賞やブルーリボン賞、天皇杯受賞農園から仕入れており、高品質が保証

- 即日/翌日発送&送料無料:即日発送に対応し、全国ほぼ送料無料(沖縄・北海道は追加送料)

- 会員特典&法人向け請求書払い対応:購入額の2%ポイント付与、法人向けに請求書・領収書発行や支払い方法の柔軟性

【胡蝶蘭専門店オーキッドファン】

- 生産者直送・高品質:埼玉などの世界洋蘭展・ブルーリボン賞受賞農園と直取引し、受賞歴ある生産者が育てた胡蝶蘭を提供

- 即日?翌日全国配送対応:平日13時までの注文で、本州・四国なら翌日のお届けに対応。一部商品は当日配送も可能

- ラッピング&写真送信サービス:ラッピング無料。さらに有料オプションで、実際に発送した胡蝶蘭の画像を注文者にメールで送ってもらえる

- 支払い方法が豊富で法人対応もOK:クレジット・銀行振込・楽天ペイ・ビットコイン支払いに加え、法人向けに後払い(請求書払い)にも対応(審査あり)

- 送料無料・送料明快+JCB商品券プレゼント:本州・四国は送料無料、北海道・九州は1,080~3,240円、沖縄は3,240~4,320円。さらに大輪胡蝶蘭注文で1,000円分のJCB商品券プレゼントあり