「敬老の日」と聞くと、あなたはどのような感情を抱くでしょうか。

心からの感謝を伝えたいと思う一方で、どこか義務感や形式的な行事に感じてしまい、複雑な気持ちになる人も少なくないのかもしれません。

実際に、インターネットで検索すると、敬老の日は老害といった、非常に強い言葉が見受けられることもあります。

これは、決して高齢者の方々を軽んじているわけではなく、現代社会における世代間の価値観のズレや、コミュニケーションの難しさ、そして「敬老の日」というイベントそのものが持つ課題の表れだと言えるでしょう。

なぜ、このような否定的な意見が出てしまうのでしょうか。

その背景には、プレゼント選びのプレッシャーや、そもそも何歳からお祝いすれば良いのかという戸惑い、あるいは祝われる側の「年寄り扱いされたくない」という本音など、様々な理由が隠されています。

特に、義両親へのお祝いとなると、さらに気を遣う場面も増えるかもしれません。

毎年恒例の行事だからと、ただプレゼントを渡して終わりという過ごし方に、疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、まず「敬老の日は老害」と感じられてしまう具体的な理由を一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

そして、その上で、そのようなネガティブな感情を乗り越え、形骸化したお祝いから脱却し、心からの「ありがとう」を伝えるための新しいお祝いの形を提案します。

大切なのは、高価な贈り物や形式的なイベントではありません。

日頃の感謝の気持ちを、相手の心に響く形で伝えることです。

この記事を読み終える頃には、敬老の日に対するあなたの考え方が少し変わり、次の敬老の日を前向きな気持ちで迎えるためのヒントが見つかるはずです。

感謝を伝える新しい選択肢として、品格と想いを同時に届けられる胡蝶蘭の魅力についても詳しくご紹介します。

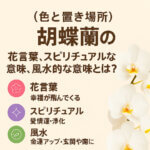

◆胡蝶蘭については、【関連記事】「胡蝶蘭は冠婚葬祭すべてで贈っていい?シーン別のマナーと注意点を解説」と「胡蝶蘭の花言葉とスピリチュアル・風水的な意味|色と置き場所で運気UP」も併せてお読みください。

- 敬老の日が一部で否定的に捉えられる背景

- プレゼントを「いらない」と感じる高齢者の本音

- 敬老の日を「廃止してほしい」という意見の真意

- お祝いを始める年齢の目安と注意点

- 義務感から脱却し、心からの感謝を伝える方法

- 新しい贈り物の選択肢としての胡蝶蘭の価値

- 敬老の日を家族の絆を深める機会に変えるヒント

Contents

🎁 胡蝶蘭を贈るなら通販が便利&安心です!

実は、胡蝶蘭は通販でも高品質なものが手軽に購入できるって知ってました?

贈答用ラッピングや立て札などあなたのご希望に沿った要望にもオプションで対応してくれるショップが多数あります。

※当サイトでおススメの胡蝶蘭専門店をご紹介します!

✅ 【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園】

- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います

- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり

- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮

- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度

- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う

【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店『ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)』 ![]()

✅ 【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】

- 産地直送で鮮度抜群:契約農園から直接仕入れることで、新鮮な胡蝶蘭を最高の状態でお届け

- 多彩な品揃えと特許技術:定番から「青い胡蝶蘭」「化粧蘭」「金箔蘭」など特許取得商品まで幅広く展開

- 農林水産省金賞・天皇杯受賞の信頼:金賞やブルーリボン賞、天皇杯受賞農園から仕入れており、高品質が保証

- 即日/翌日発送&送料無料:即日発送に対応し、全国ほぼ送料無料(沖縄・北海道は追加送料)

- 会員特典&法人向け請求書払い対応:購入額の2%ポイント付与、法人向けに請求書・領収書発行や支払い方法の柔軟性

【公式サイトはこちら】⇒全国の有名胡蝶蘭が全てある 胡蝶蘭専門店ギフトフラワー ![]()

敬老の日は老害だと言われてしまう理由

- 祝われる側がプレゼントをいらないと感じる本音

- 義務的なお祝いに「廃止してほしい」との意見も

- そもそも敬老の日は何歳から祝うものなのか

- 義両親へのお祝いの仕方に悩む声

- 形だけになりがちな過ごし方への疑問

敬老の日が、感謝を伝える素晴らしい日である一方で、一部の人々から敬老の日は老害であるかのような否定的な意見が出てしまうのはなぜでしょうか。

その背景には、現代社会が抱える世代間の価値観のギャップや、コミュニケーションの変化、そして「敬老」という言葉が持つイメージに対する複雑な感情が渦巻いています。

この章では、多くの人が口に出せずにいるかもしれない、敬老の日にまつわる悩みや不満の根源を深掘りし、その理由を明らかにしていきます。

これらの問題点を理解することは、形骸化した関係を見直し、より本質的な感謝の伝え方を見つけるための第一歩となるでしょう。

祝われる側がプレゼントをいらないと感じる本音

敬老の日に良かれと思って贈ったプレゼントに対して、祝われる側が「いらない」と感じてしまうケースは、実は少なくありません。

この言葉の裏には、単なるわがままではなく、高齢者ならではの繊細な本音が隠されています。

まず最も大きな理由として挙げられるのが、「年寄り扱いされたくない」という気持ちです。

現代の60代、70代は、心身ともに若々しく、自らを「高齢者」と認識していない人が大勢います。

そのような方々にとって、敬老の日のプレゼントは、自分が「敬うべき老人」であると突きつけられるようで、複雑な心境になるのです。

特に、あからさまに高齢者向けにデザインされた商品を贈られると、その気持ちはさらに強まるでしょう。

次に、「欲しいものではない」という現実的な問題があります。

長年の生活の中で、身の回りの物はすでに一通り揃っており、新たな物を増やしたくないと考える人は多いものです。

特に、趣味に合わない置物や衣類、使い方のわからない健康器具などは、正直なところ置き場所に困るだけの存在になりかねません。

贈る側が相手の好みやライフスタイルを十分に理解していない場合、こうしたミスマッチが起こりやすくなります。

また、「気を遣わせたくない」という、家族への配慮から「いらない」と口にするケースも考えられます。

子どもや孫の経済状況を案じ、自分たちのために無理をしてほしくないという親心から、遠慮しているのです。

この場合、「いらない」は本心からの拒絶ではなく、深い愛情の裏返しと捉えることができるでしょう。

さらに、物質的な豊かさよりも、精神的なつながりを重視する価値観の変化も影響しています。

物をもらうことよりも、家族と一緒に食事をしたり、孫の顔を見たりする時間のほうが何倍も嬉しいと感じる高齢者は少なくありません。

プレゼントという「モノ」のやり取りが、かえって家族の温かい交流を形式的なものにしてしまうと感じるのかもしれません。

このように、「いらない」という一言には、プライド、遠慮、価値観など、様々な背景が存在します。

贈る側は、この言葉の表面だけを捉えるのではなく、その裏にある相手の本当の気持ちを汲み取ろうと努力することが、良好な関係を築く上で非常に重要になります。

義務的なお祝いに「廃止してほしい」との意見も

敬老の日に対して、「いっそのこと廃止してほしい」という過激にも聞こえる意見が存在するのも事実です。

このような声は、祝う側と祝われる側の双方から上がっており、現代における敬老の日が抱える根深い問題点を浮き彫りにしています。

まず、祝う側の立場からは、「何をすれば正解なのかわからない」という負担感が「廃止論」につながっています。

毎年やってくる敬老の日に、何をプレゼントすれば喜ばれるのか、どう祝えば角が立たないのか、頭を悩ませる人は少なくありません。

特に義両親などが相手の場合、そのプレッシャーはさらに増大します。

こうした精神的な負担が、「敬老の日がなければ、こんなに悩まなくて済むのに」という気持ちにさせるのです。

また、経済的な負担も大きな要因です。

決して裕福ではない中で、両家の両親、祖父母へとプレゼントを用意するのは、家計にとって大きな負担となります。

感謝の気持ちを表したいのに、経済的な事情がそれをためらわせる。

このジレンマが、敬老の日そのものへの否定的な感情を生み出す一因となっているのです。

一方で、祝われる側からも「廃止してほしい」という声が聞かれます。

前述の通り、「年寄り扱い」されることへの抵抗感はもちろんですが、それ以上に「子どもたちに気を遣わせるのが申し訳ない」という気持ちが強いようです。

自分たちのために、子どもや孫が時間やお金を使ってくれることに、心苦しさを感じてしまうのです。

また、子どもたちが義務感からお祝いをしているのではないかと察した時、祝われる喜びよりも、むしろ寂しさや悲しさを感じることさえあります。

家族間の形式的なやり取りほど、空しいものはありません。

このように、祝う側の「負担感」と、祝われる側の「申し訳なさ」が交錯し、「敬老の日なんてなければいいのに」という共感が生まれるのです。

これは、人々が感謝の気持ちを失ったわけでは決してありません。

むしろ、心からの感謝を伝えたいという純粋な気持ちがあるからこそ、「敬老の日」という制度化されたイベントが、その気持ちを表現する上での足かせになっていると感じてしまうのでしょう。

「廃止論」は、敬老の日が形骸化し、本来の意味を失いつつあることへの、静かな、しかし深刻な警告と受け取るべきなのかもしれません。

そもそも敬老の日は何歳から祝うものなのか

敬老の日を巡る混乱の一つに、「一体、何歳からお祝いの対象となるのか」という、明確な基準がない問題があります。

この曖昧さが、祝う側にも祝われる側にも、余計な悩みや気まずさを生む原因となっています。

法律上の話をすると、「老人福祉法」では65歳以上を「高齢者」としていますが、これはあくまで福祉制度上の定義にすぎません。

一方で、「高齢者の医療の確保に関する法律」では、75歳以上を「後期高齢者」と定めており、一口に高齢者と言っても様々な線引きが存在します。

当然ながら、敬老の日に「今年からあなたは法律上の高齢者なのでお祝いします」と言うわけにもいかず、多くの人が慣習や個人の感覚に頼らざるを得ないのが現状です。

一般的に、お祝いを始める年齢として意識されやすいのは、還暦(60歳)や定年退職を迎えるタイミングでしょう。

しかし、現代の60歳は「まだまだ現役」という意識が非常に強く、このタイミングで「敬老」のお祝いをされることに、強い抵抗を感じる人がほとんどです。

「おじいちゃん、おばあちゃん扱いしないでほしい」という反発を招きかねず、祝う側も躊躇してしまいます。

では、70歳(古希)や77歳(喜寿)といった長寿祝いの年齢から始めるのが良いのでしょうか。

これも一つの考え方ですが、そうなると「敬老の日」というよりも「長寿祝い」の意味合いが強くなります。

孫が生まれたタイミングで、「おじいちゃん」「おばあちゃん」になった記念として始めるという家庭も多いようです。

これは自然なきっかけに思えますが、一方で本人が「孫はできても、気持ちは若い」と思っている場合、やはり複雑な心境にさせてしまう可能性があります。

結局のところ、「何歳から」という絶対的な正解はありません。

最も大切なのは、相手が「敬老」のお祝いをされることを、どう受け止めるかという点です。

そのためには、日頃のコミュニケーションを通じて、相手の価値観や考え方を理解しておく必要があります。

例えば、「最近、周りが敬老の日のお祝いをしてくれるんだけど、まだ早いと思うのよね」といった会話から、相手の気持ちを探ることもできるでしょう。

この「何歳から問題」は、敬老の日が単一の価値観(=年長者を敬う)だけでは成り立たなくなっている現代社会の象徴と言えます。

年齢という画一的な基準ではなく、一人ひとりの個人として相手を尊重し、その人に合った感謝の伝え方を考えることが、今、求められているのです。

義両親へのお祝いの仕方に悩む声

敬老の日の悩みを一層深くするのが、義両親との関係性です。

実の親であれば、好みや欲しいもの、言ってはいけない冗談なども把握しやすいですが、義両親となると話は別です。

「良かれと思ってしたことが、かえって失礼にあたるのではないか」「どの程度の距離感で、どんなお祝いをすれば良いのかわからない」といった悩みは、多くの既婚者が抱える共通の課題でしょう。

まず立ちはだかるのが、プレゼント選びの壁です。

義両親の趣味やライフスタイルを正確に把握するのは、想像以上に難しいものです。

パートナーに相談しても、「なんでも喜ぶよ」という曖昧な返事しか返ってこず、途方に暮れるケースも少なくありません。

当たり障りのないお菓子や飲み物を選ぶのが無難と考えがちですが、毎年同じようなものばかりでは、感謝の気持ちが伝わりにくくなってしまいます。

次に、金銭的な問題も絡んできます。

自分の実家と、パートナーの実家。両方に同じレベルのお祝いをすべきなのか、それとも差をつけるべきなのか。

特に、片方の親と同居していたり、援助を受けていたりする場合、そのバランスを取るのは非常にデリケートな問題です。

夫婦間での価値観の違いが、ここで露呈することもあります。

また、お祝いの「仕方」そのものにも悩みは尽きません。

食事会を開くべきか、プレゼントを渡すだけで良いのか。

もし食事会を開くなら、場所はどこで、支払いは誰がするのか。

考え始めるときりがなく、次第に敬老の日が近づくのが憂鬱になってしまうのです。

特に「嫁」「婿」という立場は、常に「良い嫁」「良い婿」であらねばという無言のプレッシャーを感じやすいものです。

そのプレッシャーが、敬老の日というイベントを、心からの感謝の場ではなく、「評価される場」へと変えてしまうことがあります。

この問題を解決するためには、まず夫婦間での十分なコミュニケーションが不可欠です。

パートナーに義両親の情報を詳しくヒアリングすることはもちろん、お祝いの予算や方針について、事前にしっかりとすり合わせておく必要があります。

そして、完璧を目指しすぎないことも大切です。

背伸びしたお祝いよりも、身の丈に合った形で「いつもありがとうございます」という気持ちを示すことのほうが、きっと義両親の心に響くはずです。

義両親への敬老の日は、家族としての関係性を試される場ではなく、新たなコミュニケーションを築くチャンスと捉え直すことが、悩みを軽減する鍵となるでしょう。

形だけになりがちな過ごし方への疑問

敬老の日が、いつの間にか「プレゼントを渡して、食事をして、終わり」という、決まりきったルーティンになってしまってはいないでしょうか。

こうした形骸化した過ごし方に対して、疑問や虚しさを感じる人は少なくありません。

年に一度の特別な日であるはずが、ただの「こなすべきタスク」のようになってしまうと、本来の目的である「感謝を伝える」という気持ちは、どこかに置き去りにされてしまいます。

このようなマンネリ化が起こる原因の一つは、「何をすれば喜ばれるかわからない」という思考停止にあります。

毎年プレゼント選びに悩み、結局、昨年と同じような品物や、当たり障りのない選択に落ち着いてしまう。

食事会も、いつも同じ店、同じようなメンバーで、会話も弾まない。

こうした状況が続くと、祝う側も祝われる側も、次第に新鮮な喜びを感じられなくなっていきます。

また、忙しい現代のライフスタイルも、過ごし方の形骸化に拍車をかけています。

仕事や子育てに追われる中で、敬老の日のためにじっくりと時間をかけて準備をすることが難しいと感じる人は多いでしょう。

その結果、手軽に済ませられる「プレゼント」と「外食」というパッケージに頼りがちになるのです。

しかし、こうした過ごし方は、本当に祝われる側が望んでいることなのでしょうか。

ある調査では、高齢者が敬老の日にしてほしいこととして、「家族と過ごす」「孫の顔が見たい」「ゆっくり話がしたい」といった、物質的ではない、時間や体験の共有を挙げる声が多く聞かれます。

高価なプレゼントや豪華な食事よりも、家族の温かさに触れ、自分が大切に思われていると実感できる瞬間にこそ、最大の喜びを感じるのです。

形だけになりがちな過ごし方から脱却するためには、一度「敬老の日はこうあるべき」という固定観念をリセットすることが必要です。

例えば、今年はプレゼントの代わりに、一緒に日帰り旅行の計画を立ててみるのはどうでしょうか。

あるいは、家で一緒に昔のアルバムを見ながら、思い出話に花を咲かせるというのも素敵な過ごし方です。

孫がいる家庭なら、一緒に料理をしたり、ゲームをしたりする時間を作るのも良いでしょう。

重要なのは、イベントをこなすことではなく、その時間を通じて、心からのコミュニケーションを図ることです。

形骸化した関係性に疑問を感じているのなら、それこそが、家族の絆を見つめ直し、より深いものへと育てていく絶好の機会なのかもしれません。

🛒 花言葉や運気を意識した胡蝶蘭ギフトを選ぶには?

通販で胡蝶蘭を選ぶときも、色や用途に応じた花言葉を意識して選ぶと◎です!

🎁 ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)

- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います

- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり

- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮

- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度

- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う

【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店『ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)』 ![]()

🎁 胡蝶蘭専門店オーキッドファン

- 生産者直送・高品質:埼玉などの世界洋蘭展・ブルーリボン賞受賞農園と直取引し、受賞歴ある生産者が育てた胡蝶蘭を提供

- 即日?翌日全国配送対応:平日13時までの注文で、本州・四国なら翌日のお届けに対応。一部商品は当日配送も可能

- ラッピング&写真送信サービス:ラッピング無料。さらに有料オプションで、実際に発送した胡蝶蘭の画像を注文者にメールで送ってもらえる

- 支払い方法が豊富で法人対応もOK:クレジット・銀行振込・楽天ペイ・ビットコイン支払いに加え、法人向けに後払い(請求書払い)にも対応(審査あり)

- 送料無料・送料明快+JCB商品券プレゼント:本州・四国は送料無料、北海道・九州は1,080~3,240円、沖縄は3,240~4,320円。さらに大輪胡蝶蘭注文で1,000円分のJCB商品券プレゼントあり

【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店オーキッドファン ![]()

敬老の日は老害という考えを超えて感謝を伝えるには

- プレゼントより大切なのは感謝の気持ち

- 心が伝わる手書きのメッセージを添えて

- 新しいお祝いの形としての胡蝶蘭という選択

- 敬老の日の素敵なお祝いのアイデア

- まとめ:敬老の日は老害ではなく感謝を伝える機会

敬老の日が抱える様々な問題点を理解した上で、私たちは次に進むべきです。

敬老の日は老害である、という一部の意見や、それに伴う義務感、プレッシャーといったネガティブな感情を乗り越え、この日を本来あるべき「心からの感謝を伝える日」へと昇華させることは可能なのでしょうか。

答えは、もちろん「イエス」です。

大切なのは、高価なプレゼントや形式的なイベントにこだわるのではなく、感謝の「気持ち」そのものに焦点を当てること。

この章では、形骸化したお祝いから脱却し、相手の心に深く響く、新しい感謝の伝え方について具体的なアイデアとともに提案していきます。

ほんの少し視点を変えるだけで、敬老の日は家族の絆を再確認する、かけがえのない一日へと生まれ変わるはずです。

プレゼントより大切なのは感謝の気持ち

敬老の日のお祝いを考えるとき、私たちはつい「何を贈るか」という「モノ」に意識を集中させてしまいがちです。

しかし、前の章で見てきたように、プレゼントが必ずしも相手を喜ばせるとは限りません。

むしろ、その選択が新たな悩みの種になることさえあります。

ここで一度、原点に立ち返ってみましょう。

敬老の日の本質とは、一体何でしょうか。

それは、「長年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことです。

つまり、中心にあるべきは「敬愛」=リスペクトと、「お祝い」=感謝の気持ちなのです。

プレゼントは、その気持ちを伝えるための一つの「手段」にすぎません。

祝われる側の高齢者の多くが、実は物質的な豊かさを求めているわけではありません。

彼らが本当に望んでいるのは、「自分は家族から大切に思われている」「自分の存在が認められている」という実感です。

その実感は、高価なプレゼントよりも、心のこもった一言の言葉や、共に過ごす温かい時間によって、より深く得られるものです。

例えば、遠方に住んでいてなかなか会えないのであれば、電話をして、ゆっくりと近況を語り合うだけでも立派なプレゼントになります。

「声が聞けて嬉しいよ」「いつも気にかけてくれてありがとう」という言葉は、どんな品物よりも心に染みるかもしれません。

「プレゼントより気持ちが大切」と言うと、綺麗事に聞こえるでしょうか。

しかし、義務感から選んだプレゼントと、心からの感謝を込めて選んだプレゼントでは、たとえ同じ品物であっても、その「気」は相手に伝わるものです。

プレゼント選びに悩んだら、まず「なぜ自分はこの人に感謝しているのだろう?」と自問してみてください。

「いつも優しく見守ってくれるから」「昔、こんなことで助けてもらったから」「孫を可愛がってくれるから」。

具体的な感謝の理由が思い浮かべば、それを伝えるにはどうすれば良いか、という視点で行動を選ぶことができます。

プレゼントを贈ることに、もし負担を感じているのなら、今年は思い切って「モノ」から離れてみるのも一つの手です。

感謝の気持ちを伝える方法は、無限にあります。

形式に縛られず、自分らしい、そして相手の心に寄り添った方法を見つけることこそが、敬老の日を真に価値あるものにする鍵なのです。

心が伝わる手書きのメッセージを添えて

感謝の気持ちを形にする上で、最もシンプルでありながら、絶大な効果を持つのが「手書きのメッセージ」です。

デジタル化が進んだ現代において、手間と時間をかけて書かれた手書きの文字には、特別な温かみと価値が宿ります。

普段は照れくさくて言えないような素直な気持ちも、手紙であれば伝えやすいのではないでしょうか。

なぜ、手書きのメッセージがこれほどまでに人の心を打つのでしょうか。

それは、そこに書き手の「時間」と「想い」が込められているからです。

便箋やカードを選び、言葉を考え、一文字一文字丁寧に綴る。

その一連の行為そのものが、相手を大切に想う気持ちの表れです。

印刷された文字や、メールのテキストでは決して伝わらない、書き手の息遣いや人柄が、手書きの文字からは感じられます。

では、具体的にどのような内容を書けば良いのでしょうか。

難しく考える必要はありません。

大切なのは、ありきたりな定型文ではなく、自分の言葉で、具体的なエピソードを交えながら書くことです。

- 日頃の感謝:「いつも私たちのことを見守ってくれてありがとう」「この間、〇〇してもらったこと、本当に助かりました」

- 健康を気遣う言葉:「季節の変わり目なので、無理しないでね」「いつまでも元気で、また一緒に旅行に行きたいな」

- 具体的な思い出:「子どもの頃、よく遊んでもらった公園のことが忘れられません」「おばあちゃんの作ってくれた〇〇が、今でも一番のごちそうです」

- 孫からのメッセージ:小さなお子さんがいる場合は、似顔絵や、たどたどしい文字で書かれた「おじいちゃん、おばあちゃん、だいすき」の一言が、何よりの宝物になります。

こうした具体的な言葉は、相手に「自分のことをちゃんと見て、考えてくれているんだな」という実感を与え、深い喜びをもたらします。

メッセージは、必ずしも長文である必要はありません。

短い手紙や、メッセージカード、あるいはプレゼントに添える一筆箋でも十分です。

重要なのは、そのメッセージが、あなた自身の心から生まれた、オリジナルの言葉であるということです。

もしプレゼント選びに迷ったら、まずは心のこもったメッセージを準備することから始めてみてはいかがでしょうか。

言葉という最高の贈り物は、お金では決して買うことのできない、かけがえのない価値を持っています。

読み終えた後も、何度も読み返しては、その度に温かい気持ちになれる。手書きのメッセージは、そんな一生の宝物になり得るのです。

新しいお祝いの形としての胡蝶蘭という選択

「プレゼントは気持ちが大切」と分かっていても、やはり何か形として感謝を伝えたい、という想いもまた自然なものです。

しかし、定番のお菓子や衣類ではありきたりだし、相手の好みに合わないリスクもある。

そんなジレンマを抱える方に、新しいお祝いの選択肢として「胡蝶蘭」を提案したいと思います。

「お祝いの花」というと、開店祝いや就任祝いなど、ビジネスシーンを思い浮かべるかもしれませんが、実は敬老の日の贈り物として、胡蝶蘭は非常に優れた特質を数多く持っています。

まず、胡蝶蘭が持つ圧倒的な「品格」と「高級感」。

蝶が舞うような美しい花姿は、見る人の心を惹きつけ、空間を華やかに彩ります。

その佇まいは、「年寄り扱い」といったネガティブなイメージとは無縁で、むしろ相手への深い敬意と、これからも輝き続けてほしいという願いを表現するのにふさわしいと言えるでしょう。

胡蝶蘭の花言葉は「幸福が飛んでくる」です。

これは、胡蝶蘭の花の形が、ひらひらと舞う蝶のように見えることに由来します。

大切な人のこれからの人生に、たくさんの幸せが訪れるようにという願いを込めて贈ることができる、非常に縁起の良い贈り物なのです。

また、実用的な面でも胡蝶蘭は優れています。

花粉がほとんど飛ばず、香りも少ないため、アレルギーの心配がある方や、強い香りが苦手な方にも安心して贈ることができます。

そして、多くの人が意外に思うかもしれませんが、胡蝶蘭は非常に生命力が強く、お手入れが簡単な植物です。

頻繁な水やりは不要で、適切な環境に置けば、1ヶ月以上も美しい花を咲かせ続けます。

花が終わった後も、きちんと手入れをすれば、翌年また花を咲かせることも可能です。

「育てる楽しみ」を提供できるという点も、他の消え物のプレゼントにはない大きな魅力です。

食べ物のように好みが分かれることもなく、置物のように場所を取って邪魔になるという感覚も少ないでしょう。

美しい花は、日々の生活に潤いと癒やしを与えてくれます。

敬老の日という形式ばったイベントのイメージを刷新し、「あなたの幸せを願っています」という純粋なメッセージを、品格ある形で伝えたい。

そう考えたとき、胡蝶蘭は、ありきたりなプレゼントの枠を超えた、特別な価値を持つ選択肢となるはずです。

敬老の日の素敵なお祝いのアイデア

胡蝶蘭や手書きのメッセージ以外にも、敬老の日を特別な一日にするための素敵なアイデアはたくさんあります。

大切なのは、「相手と一緒に楽しむ」「相手の生きがいにつながる何かを提供する」という視点です。

ここでは、マンネリ化しがちなお祝いから脱却するための、いくつかの具体的なアイデアをご紹介します。

1. 「体験」をプレゼントする

モノではなく、心に残る「時間」や「体験」を贈るという考え方です。

相手の趣味や健康状態に合わせて、様々な選択肢が考えられます。

- 日帰り旅行や温泉:少し足を延ばして、景色の良い場所へ出かけるのはいかがでしょうか。美しい風景を見ながら一緒に食事をする時間は、かけがえのない思い出になります。

- 観劇やコンサート:相手の好きな演劇や音楽のチケットをプレゼントするのも素敵です。非日常的な空間で、心を豊かにする時間を共有できます。

- 趣味のワークショップ:陶芸や絵画、フラワーアレンジメントなど、相手が興味を持ちそうな体験教室に一緒に参加してみるのも良いでしょう。新たな趣味のきっかけになるかもしれません。

2. 「思い出」をプレゼントする

家族の歴史や絆を形にして贈る、感動的なプレゼントです。

準備には少し手間がかかりますが、その分、喜びもひとしおです。

- フォトアルバムやデジタルフォトフレーム:昔の写真から最近の写真までを集めて、一冊のアルバムにまとめます。写真一枚一枚にコメントを添えると、より心のこもった贈り物になります。デジタルフォトフレームにたくさんの写真を入れて贈れば、いつでも思い出に浸ることができます。

- メモリアルムービーの作成:写真や動画を編集して、BGMと共に一本のムービーを作成します。家族みんなで鑑賞すれば、感動的な時間になること間違いなしです。

3. 「健康」をプレゼントする

「いつまでも元気でいてほしい」という願いを、具体的な形で伝えるアイデアです。

ただし、相手に「年寄り扱いされた」と思われないような、センスの良い配慮が必要です。

例えば、少し高級なウォーキングシューズや、おしゃれなデザインの活動量計、あるいは人間ドックや健康診断のギフト券なども喜ばれるかもしれません。

重要なのは、これらのアイデアを押し付けるのではなく、「こんなのはどうかな?」と相手の意向を尊重しながら提案することです。

もしかしたら、相手が本当に望んでいるのは、「ただ家に来て、ゆっくりお茶を飲みながら話す時間」だけなのかもしれません。

相手の心に寄り添い、一緒に楽しめることを見つけるプロセスそのものが、最高の敬老の日のお祝いと言えるでしょう。

まとめ:敬老の日は老害ではなく感謝を伝える機会

この記事を通じて、敬老の日がなぜ一部で「老害」とまで言われてしまうのか、その複雑な背景を探ってきました。

祝う側の義務感やプレッシャー、祝われる側の「年寄り扱いされたくない」というプライドや遠慮。

そして、社会全体の価値観の変化の中で、「敬老の日」というイベントそのものが、多くの人にとって手放しで喜べるものではなくなっている現実が見えてきました。

しかし、私たちはこの事実を嘆くだけで終わるべきではありません。

むしろ、これらの問題点を直視することによって、敬老の日が本来持つべき意味、すなわち「大切な人へ感謝を伝える」という原点に立ち返るチャンスを得たのです。

敬老の日は老害なのではなく、私たちの感謝の気持ちの伝え方が試されている日、と言い換えることができるかもしれません。

形式的なプレゼントのやり取りや、マンネリ化した食事会をやめてみましょう。

その代わりに、相手の本当に望んでいることは何か、心に耳を傾けてみてください。

それは、心のこもった手書きの手紙かもしれません。

あるいは、家族みんなで過ごす、何気ないけれど温かい時間かもしれません。

そして、もし何か形として気持ちを贈りたいと考えるなら、「幸福が飛んでくる」という素敵な花言葉を持つ胡蝶蘭のような、相手への敬意と未来への願いを託せる贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。

大切なのは、年齢で区切って「敬う」のではなく、一人の人間として相手を尊重し、日頃の「ありがとう」を自分らしい言葉と行動で伝えることです。

そのように捉え直したとき、敬老の日はもはや負担な行事ではなく、家族の絆を深め、お互いの存在のありがたさを再確認できる、かけがえのない機会へと生まれ変わるはずです。

敬老の日は老害である、という考えを乗り越え、あなたとあなたの大切な人にとって、敬老の日が心温まる素敵な一日となることを、心から願っています。

- 「敬老の日は老害」という言葉は世代間の価値観のズレを象徴する

- 祝われる側は「年寄り扱い」を嫌いプレゼントをいらないと感じることがある

- 義務感や経済的負担から敬老の日を「廃止してほしい」との声も存在する

- 何歳から祝うか明確な基準がなく多くの人が戸惑いを感じている

- 義両親へのお祝いはプレゼント選びや気遣いで特に悩みやすい

- 毎年同じ過ごし方になりがちで形骸化に疑問を感じる人も多い

- 敬老の日の本質はモノではなく「感謝の気持ち」を伝えることにある

- 心を込めた手書きのメッセージはどんなプレゼントよりも価値がある

- 具体的なエピソードを交えた言葉が相手の心に響く

- 新しい贈り物の形として品格のある「胡蝶蘭」がおすすめ

- 胡蝶蘭の花言葉は「幸福が飛んでくる」で縁起が良い

- お手入れが簡単で長く楽しめる点も胡蝶蘭の魅力

- モノではなく「体験」や「思い出」を贈るのも素敵なアイデア

- 固定観念を捨て相手の気持ちに寄り添うことが最も重要

- 敬老の日は感謝を伝え家族の絆を深める絶好の機会である

胡蝶蘭専門店おすすめランキング

【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)】

- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います

- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり

- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮

- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度

- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う

【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】

- 産地直送で鮮度抜群:契約農園から直接仕入れることで、新鮮な胡蝶蘭を最高の状態でお届け

- 多彩な品揃えと特許技術:定番から「青い胡蝶蘭」「化粧蘭」「金箔蘭」など特許取得商品まで幅広く展開

- 農林水産省金賞・天皇杯受賞の信頼:金賞やブルーリボン賞、天皇杯受賞農園から仕入れており、高品質が保証

- 即日/翌日発送&送料無料:即日発送に対応し、全国ほぼ送料無料(沖縄・北海道は追加送料)

- 会員特典&法人向け請求書払い対応:購入額の2%ポイント付与、法人向けに請求書・領収書発行や支払い方法の柔軟性

【胡蝶蘭専門店オーキッドファン】

- 生産者直送・高品質:埼玉などの世界洋蘭展・ブルーリボン賞受賞農園と直取引し、受賞歴ある生産者が育てた胡蝶蘭を提供

- 即日?翌日全国配送対応:平日13時までの注文で、本州・四国なら翌日のお届けに対応。一部商品は当日配送も可能

- ラッピング&写真送信サービス:ラッピング無料。さらに有料オプションで、実際に発送した胡蝶蘭の画像を注文者にメールで送ってもらえる

- 支払い方法が豊富で法人対応もOK:クレジット・銀行振込・楽天ペイ・ビットコイン支払いに加え、法人向けに後払い(請求書払い)にも対応(審査あり)

- 送料無料・送料明快+JCB商品券プレゼント:本州・四国は送料無料、北海道・九州は1,080~3,240円、沖縄は3,240~4,320円。さらに大輪胡蝶蘭注文で1,000円分のJCB商品券プレゼントあり